在2035远景规划中明确提到实施渐进式延迟退休,男女分别到65岁退休,但具体的实施计划显然还未公布,而有消息称,延迟退休或许会在今年开始具体落实。不管怎样,该来的始终会来,很多人不明白的是,为什么要实行延迟退休,其实延退的背后,说到底无非就两点,劳动力的紧缺和养老金的缺口,构成了实施延迟退休两大主要因素。

尽管我们知道,现在的职场中有这样和那样的问题,例如35岁求职难,60岁找工作更难,以及女性生育、产假等各种各样的问题。

但这些问题,或许都比不上劳动力紧缺和养老金缺口来的更重要。

因为前者是关乎个人的,后者则是关乎整个集体的。

有时候,用个人的牺牲,去换来集体更好的生活,反而是必要的。

那什么是集体呢?

集体是所有正在领取养老金的退休老人,集体也代表着宏观经济数据的增长,在宏观面前,所有微观个人的问题,都只能留在以后去解决。

先说说延迟退休能够解决的宏观问题。

首先就是老龄化所带来的劳动力短缺的问题。前段时间,我们刚刚公布了2022年人口开始下降的消息,根据数据来看,2022年,国内65岁以上的人口比前一年增加了1000万左右,与此同时,新生儿则刷新历史新低,不足千万。

这是近六十年来,我国人口首次开始下降。

这一点,如果我们的视野足够高,就应该能够料想,为什么会在2021年明确提出要延迟退休的说法。

因为统计局的数据说明了一切,以2021年为起点,其实统计局早就能够根据数据去预测下一年的人口情况,因此在这个点提出延迟退休,其实已经说明了人口问题已经迫在眉睫了,必须要提上议程。

但显然,这也不是我们第一次提出延迟退休。

人社部早在2015年就提出,要在2017年推出延迟退休方案,并在推出后五年渐进式实施,但这些年来,这项措施并没有具体实施落地。

究其根源,很大程度上和人们的一些负面情绪有关。

包括我在内,很多人担心的问题都集中在找工作方面,目前国内35岁已经是中年危机,如果按照这个趋势去看的话,未来大概率还会有老龄危机,加之996等影响,我们也可以理解为什么会有那么多的人对延迟退休不感冒,主要源头在于,大家已经很累了,不想继续折腾到65岁。

从宏观来看,延迟退休可以解决的问题包括三方面,退休人员消费降低,影响内需;年轻劳动力减少,用工成本上升,产业发展受影响;以及养老金支付加大等等。

而这三方面,其实也就约等于两个方面,一个是劳动力的紧缺,一个是养老金的缺口。

很多人说如果劳动力紧缺,为什么白领上班族还会这么卷,我想这只是一部分我们所看到的,而非是全部。

一方面我们的确很内卷,这是事实。但内卷的根源我想并非是我们的劳动力不紧缺,而是分配结构失衡所导致的。

在很多制造业工厂,随着人工成本的上涨,劳动力短缺的问题非常严重,年轻人不想进厂,宁愿选择送外卖,而在建筑工地行业,也面临着后继无人的情况。

这就导致了,越来越多的人从事一些新兴行业,例如写字楼上班、送外卖,却没人愿意去工厂、去工地。

这是劳动力紧缺的一个现象。

但我们要明白的是,劳动力紧缺靠延迟退休,显然并不能去彻底解决这个问题,真正需要做的,依然还是着重刺激生育,提高人们的生育意愿。

因为数据表明,在中国,只有四分之一的男性在达到退休年龄后不再工作;而女性中大约三分之一会在五十岁前退出职场,不再工作。

从这个数据来看,其实不管是否延迟退休,大部分的人依然还在努力赚钱养家,这是由家庭经济状况决定的。

哪怕是达到了退休年龄,但由于很多人没有五险,为了减轻后代的压力,依然还在拼命赚钱。

劳动力紧缺是一个结构性问题,这需要依靠刺激生育,改善年轻人的生育意愿去实现,延迟退休在这一点的意义并不大。

但确切地说,延迟退休对养老金的缺口的确能够起到较大的作用。

延迟退休不仅有助于推迟支付养老金,还能够让本就紧缺的养老基金池,继续扩大。

我们要知道,我们的养老金制其实是依靠年轻人缴纳的养老金,然后给付给退休老人的,从这个意义上讲,理论上退休年龄越晚,那么就会有更多的人缴纳养老金,而退休年龄越晚,那么领取养老金的人也就越少,门槛高了,就有助于养老金发放的正循环,不至于产生太大的缺口。

这意味着,延迟退休主要解决的问题应该是养老金账户存在的支付困难。

社科院2019年曾发布《中国养老金精算报告2019-2050》,该报告提到,国内养老金“坐吃山空”,可能到2035年,其养老金结余就将耗尽。

为了解决养老金支付的困局,其实我们也想了很多办法。例如连续提高企业缴纳养老金的比例,到2022年,已经连续实行了18年整,而养老金也连续上涨了十八年。

学过经济学的都知道,成本是放弃了的最大代价。当企业的养老金缴纳成本增加,那么与之对应的,企业多出来的成本,最终都会由员工自身买单,企业一定会把这部分成本转嫁到员工身上,通过各种各样的方式。

因此,养老金连续上涨十八年,一方面是养老金缺口较大,一方面是年轻人压力增加,一些退休老人的养老金都可以超过年轻人的实际薪资,这反而是让我觉得不那么合理的地方。

既然养老金缺口较大,给付困难,那么养老金就不应该连续上涨十八年。

具体来说,不同省份之间的养老金结余状况也差距较大。以东三省为例,由于经济发展结构性落后,因此养老金就入不敷出,而像上海这样的地方,养老金反而有多出来的结余,在这种不均衡的情况下,最后的办法就只能通过转移支付的方式,去发放养老金。

2018年的养老金调剂制,其实就是把那些有养老金结余的省市资金统归在一起,以填补那些养老金不足的省份。

现在我们回过头再看,如果按照2021年的规划,男女最终到65岁统一退休,那么这意味着女性最终的退休年龄要增加10-15年,男性退休年龄增加5年,那么这对养老金发放来说,无疑是解决了一部分燃眉之急。

其实延迟退休所遇到的困难不仅仅是在国内,法国、美国也面临类似的问题。法国一月初公布延迟退休方案,计划到2030年将退休年龄从当前的62岁推迟至64岁,结果也遭到了当地的激烈反对,上周法国有超过百万人走上街头反对这一措施。

从实际情况来说,各国60岁以上工作的人并不在少数,很多人迫于生计和家庭,哪怕是到了退休年龄,依然还在坚守工作,这一点哪怕是韩国和日本也不例外,我们同样如此。

但为什么延迟退休会引起这么大的反弹呢?我想除了工作上的不好找之外,更多的人还在担忧的问题是,如果我65岁才领取养老金,那我岂不是少领了五年的钱?

每个人都有损失厌恶,比起得到的意外之财,人们更害怕损失的财物,这是行为经济学告诉我们的基本人性。

本质上,养老金是一种契约精神。年轻时候人们心甘情愿每个月缴纳一部分金额,不管是企业和员工各自缴纳多少,本质上这部分成本还是由员工自身去承担的,最后约定到60岁,我答应把这笔钱还给你,只要你活的足够长,那么理论上你最终是盈利的,是不会亏损的。

但随着这个年龄推迟到65岁,对女性来说,她领取养老金的年龄最终延迟了十年以上,男性延迟了五年以上,这慢慢就变成了一种风险更大的“对赌”,谁也不知道未来会变成什么样。

在压力越来越大的现代职场,很多人担心自己到65岁之后,还能够领多少钱,最终能不能保本,我想这是很多人担忧和害怕的。

延迟退休本质上,是加剧了这一不确定性,同样也加剧了风险,很多人无法对这多出来的风险去做对冲,也没有这个能力去做对冲,当不确定性增加的时候,人们就会恐惧、彷徨和迷茫。

对大多数人来说,他们唯一的养老指望,可能就只有养老金。

因此,从这个角度去衡量,我们也就能够理解,为什么一提到延迟退休,很多人谈之色变。

养老金也好、劳动力短缺也罢,本质上延迟退休背后的问题,都是有关人口结构的问题。医学发展以及生活水平提高,使得人们的寿命越来越长久,目前发达国家的预期寿命大多在80岁以上。

然而随着经济的发展,人们的生育率越来越低,这就导致年轻人越来越少,老年人越来越多,于是延迟退休成为了近乎唯一的选择。

当二战后的婴儿潮一代开始老去,养老金开支就变成了一个世界性的难题。可以料见的是,未来入不敷出将逐渐成为公共养老金系统的常态。

现代社会发明了一个伟大的东西,养老金制;但显然,人们还没有准备好解决低生育时代的养老金难题。

而目前的答案,都藏在了延迟退休里。

男女都65岁退休?延迟退休真来了?全网刷屏的券商报告背后,养老金在告急

1

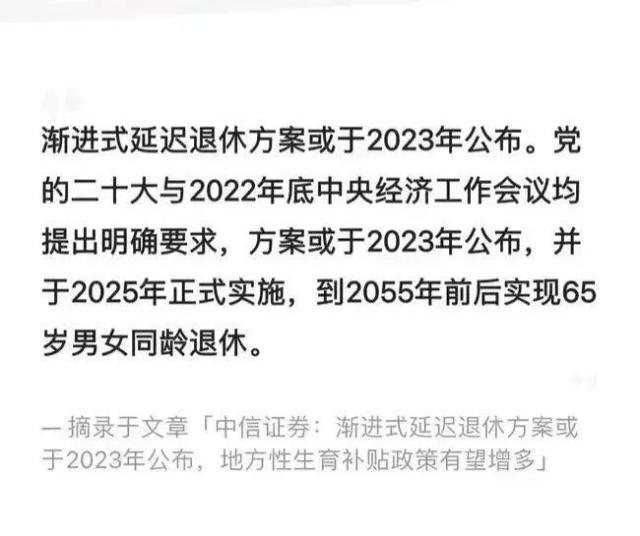

今天上午,一则延迟退休的消息登上了微博热搜,引起网友热议。消息称,延迟退休具体方案或于今年公布、2025年实施,并预计到2055年实现男女65岁同龄退休。

这意味着,打工人距离退休的人生终极目标,又远了一步。

而消息的来源,为一张网传截图,内容摘取自中信证券的一篇报告。

但深蓝财经在网上多次检索后,并没有找到中信证券的报告原文。而最早在微博上发布该内容的新浪财经,也很快就删除了微博文章和话题。

仅存的报道,也寥寥无几。

虽然中信证券是否真的有这篇报告,真实性存疑。但延迟退休,早已经是一件板上钉钉的事了。

从政策层面来看,目前为止,我国已经出台了6个提到延迟退休的文件,最早的一个可以追溯到2013年发布的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,该决定指出要研究制定渐进式延迟退休年龄政策。

这也标志着,我国正式开始研究延迟退休政策。

剩下五个文件,则集中在2020年-2022年这三年间发布:

2020年,国家出台的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》指出,实施渐进式延迟法定退休年龄。

2021年3月13日,国家出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,提出:小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾等原则,逐步延迟法定退休年龄。

同年6月30日,人社部随之公布《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》,也提出:小步调整、弹性实施、分类推进、统筹兼顾等原则,稳妥实施渐进式延迟法定退休年龄,逐步提高领取基本养老金最低缴费年限。

2022年2月21日,国务院发布《关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》,再次指出,实施渐进式延迟法定退休年龄。

同年12月14日,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,又提到了:实施渐进式延迟法定退休年龄。

三年五个文件,足以看到,延迟退休大概率是板上钉钉的事。但因为牵涉到众多老年人的利益,所以实施起来难度比较大,到现在都没有明确的方案和时间表。

实际上,在过去两年,已有部分省份开始试点延迟退休,如江苏、山东、陕西,此外,还有不少省份也已经就延迟退休对社会征求意见。只不过主要针对的人群,范围较窄,而且需企业职工本人主动申请。

不仅是我国,延迟退休已成为全球大趋势。

目前,不少国家相继开始了延迟退休改革。美国早在2003年,就正式开始实施延迟退休改革,逐年提高退休年龄,一直到2026年提升至67岁为止。德国也是2012年开始进行渐进式延迟退休改革。全球人口老龄化最严重的日本,“银发上班族”早已成为常态。而2023年刚开年,法国也宣布将开展延迟退休改革。

这些已经或正在制定延迟退休的国家,在调整之后,将退休年龄提高至65岁以上,日本、新加坡等甚至计划最高将退休年龄调整至70岁。

2

包括我国在内,各国延迟退休的直接原因,是人口老龄化程度加深,以及生育率的持续走低。

按照国际划定老龄化社会的标准:60岁以上人口占比10%且65岁以上老人占比7%。中国自2000年开始进入老龄化社会。二十多年来,我国老龄化程度逐渐加深。2022年,全国65岁以上人口首次超过2.09亿人,占比达14.9%,进入中度老龄化阶段。

老龄人口增多,养老压力也变得更大。

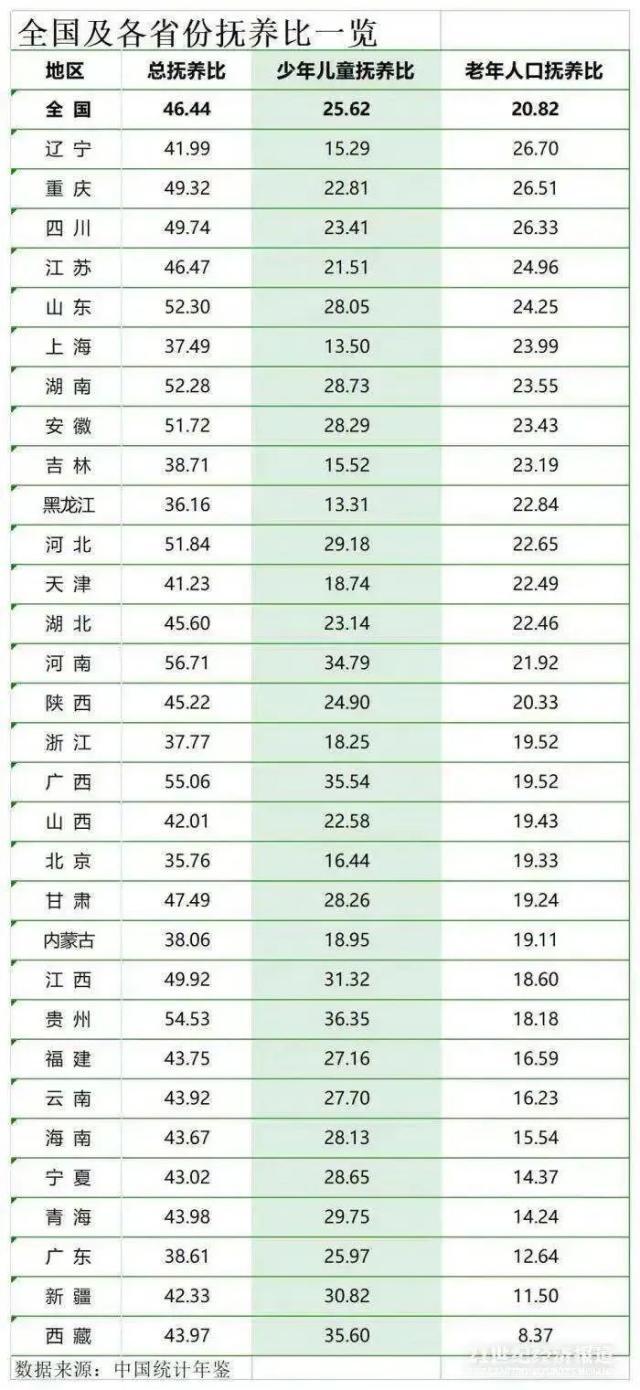

老龄人口抚养比,是考察一个地方养老压力的重要指标,从该指标中,可以看出每100名劳动年龄人口大致要负担多少名非劳动年龄人口。

根据《中国统计年鉴2022》,2021年,我国65岁以上老年人口达到2.12亿人,老年人口抚养比近年来首次突破20%大关,具体为20.82%。这说明每100名劳动年龄人口要负担约20.8名老年人,也就意味着1名老年人需要约4.8个劳动年龄人口来负担。而在2019年,1名老年人需要约6个劳动年龄人口负担。

分地区来看,31个省区市中,近5成地区老年人口抚养比超过当年全国水平,其中,辽宁1名老年人仅有3.7个劳动年龄人口来分担,可谓压力最大。

但与此同时,我国少子化问题也开始凸显。据国家统计局最新数据显示,我国2022年全年出生人口956万人,人口出生率为6.77‰;死亡人口1041万人,人口死亡率为7.37‰,人口自然增长率为-0.60‰,进入负增长区间。

这是1961年以来,我国人口首次出现负增长,比此前有关机构预计的2028年前后,提早了5年。

在人口老龄化趋势加快的背景下,如果退休年龄不作调整,意味着工作的人越来越少,退休的人越来越多,对经济社会的负面影响是显而易见的。

3

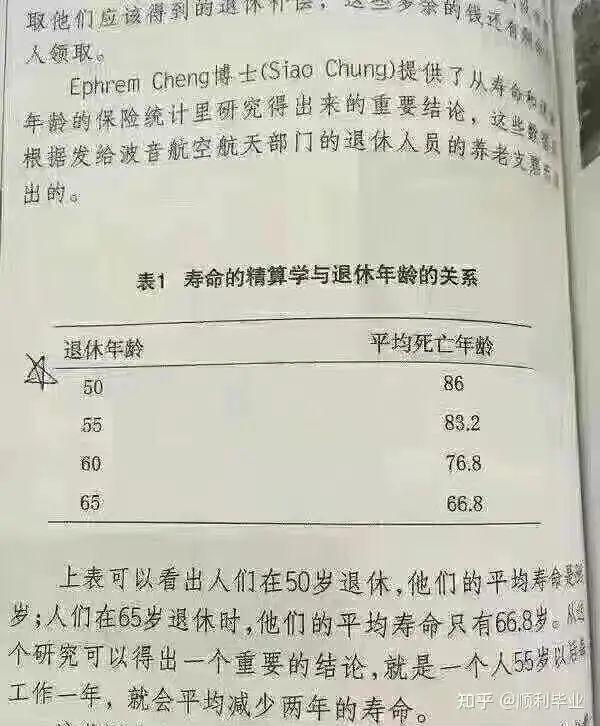

不过,延迟退休毕竟意味着工作时间的延长,所以,每当提到延迟退休年龄时,大部分网友相当愤怒。与这次延迟退休消息一同火的一张老图,更是刺激了网友的不满情绪。

不少网友对自己能否活着退休,表示担忧。

但也有网友一针见血指出:延迟退休不是目的,目的是延迟发退休金。

是的,人口老龄化下,养老压力不仅给到了年轻人身上,更大的压力,给到了养老金。

2005年至2022年,企业退休人员养老金已经连续上涨了18次,大多数年涨幅在10%,最高的年涨幅24%。

养老金连涨之下,除部分偏远、欠发达省份外,其他省份养老金也开始出现巨大缺口。

2022年3月,中国青年报就曾发文,“拯救”养老金,称2021年黑吉辽三省养老金缺口超1300亿元。

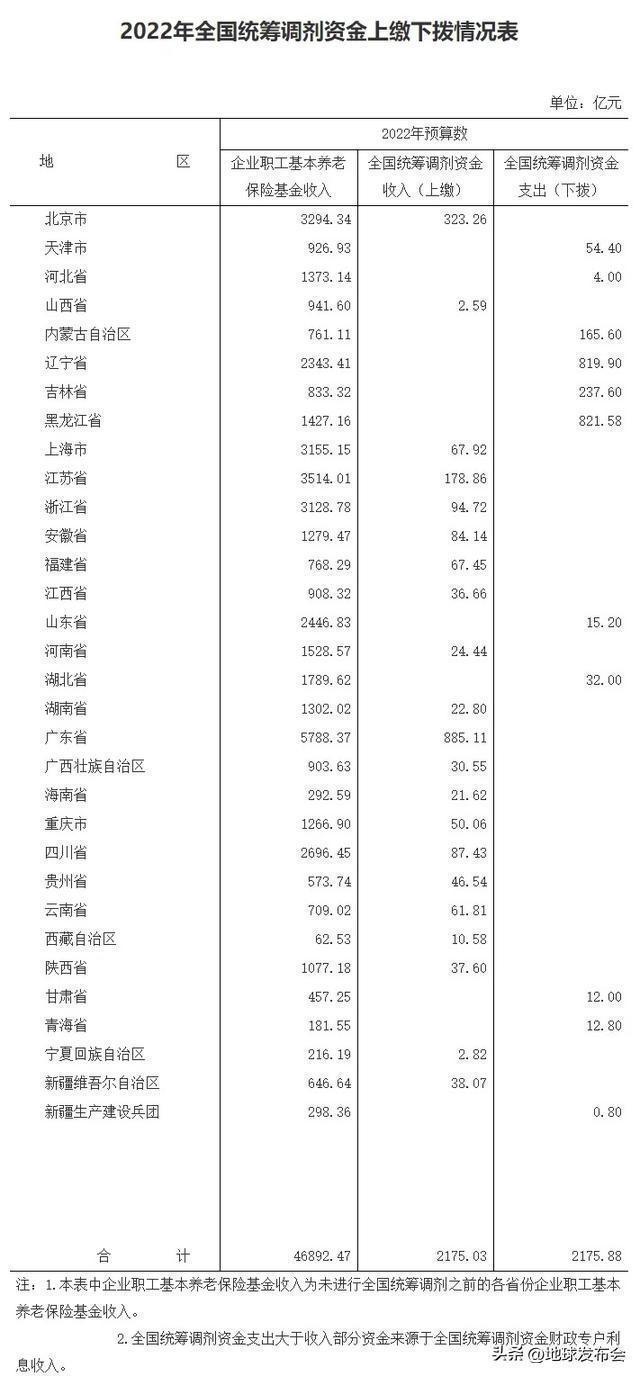

据2022年全国统筹调剂金上缴下拨数据,全国共上缴养老资金2175.03亿元,其中以广东,一省就上缴了885.11亿元,占全国的40.7%,其次是北京和江苏,分别为323.26亿元和178.86亿元。资金下拨方面,东三省的补贴共计达到了1879.08亿元,相当于国家全年收缴养老金的86%。

长此以往,养老金压力可见一斑。

早在2019年,社科院就曾发布报告,称养老金结余将于2035年耗尽。

2021年初,中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬又表示,如果继续执行现行养老保险体系,到2023年,全国范围内职工养老保险即出现资金缺口,到2029年,累积结余将消耗殆尽。

另外,到2050年,中国全社会总养老金支出(包括职工和居民养老保险)占GDP的比例将达到11.85%,这一水平与当前欧洲一些高福利国家的水平大致相当。

而提高退休年龄,提高领取居民基础养老金年龄,不仅能够大幅度降低养老金缺口程度,还能一定程度提高养老保险的投资收益率,是应对人口老龄化的有力措施。

延迟退休也会带来很多问题,如加剧就业压力、增加企业负担等等,首先要解决的疑问,就包括:企业员工延迟退休,在60-65岁的年龄可以去做什么呢?很多公司把35岁都设为一个招聘门槛,那年龄更大的人群岂不是更难找到工作?但总的来说,延迟退休是全球大势所趋,同时也面临着一些争议。

转载:中•华•网