前不久,美国宣布在核聚变技术上取得历史性突破,这意味着人类在复制太阳能源的技术上取得了从0到1的突破。

本周,美国科学家团队又宣布了一项巨大的技术突破——常温超导技术。这个技术颠覆了传统物理学定律,将来一旦推广开来,意味着电力的传输将没有损失,人类真正迎来纯电时代。如果加上核聚变技术的完善,人类迎来绿色能源已经看到曙光。

21摄氏度条件下 新材料实现超导

许多材料都可以成为超导体,只要它们被冷却到非常低的温度,就能够在没有电阻的情况下传输电力。虽然有些超导体可在较高的条件下工作,但它们必须承受极大的压力,这意味着它们无法在实际中应用。

ScienceNews报道截图

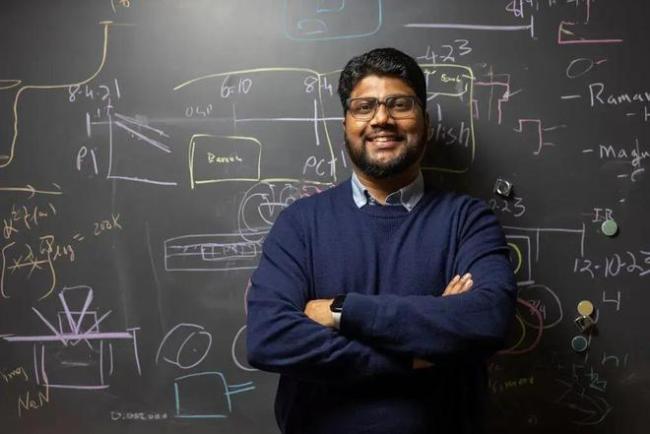

美国罗切斯特大学的一个研究团队表示,他们已经创造出了一种在室温(room temperature)和相对较低压力条件下工作的超导体。超导体在常规条件下工作,可能预示着一个高效率机器、超灵敏仪器和革命性电子产品的新时代即将到来。

罗切斯特大学的物理学家Ranga Dias在3月7日的美国物理学会会议上表示:“这预示着,对实际应用有用的新型材料已经出现。”

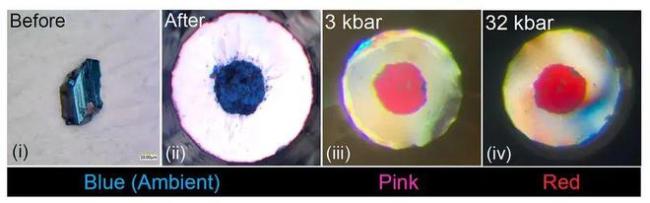

这种超导体是由氢、氮和钚组成的材料。Dias和他的同事们将这些元素混合在被称为金刚石压砧(diamond anvil cell)的装置中。然后,他们改变了压力,并测量了化合物中的电流阻力。

令人惊讶的是,在约21摄氏度的温度条件下,这种材料似乎失去了任何对电流的阻力。不过,实现超导仍然需要10千巴的压力,这大约是大气层压力的1万倍。但这远远低于室温超导体通常所需的数百万个大气压。如果这项研究结果得到证实,这将使这种材料更有希望应用于现实世界。

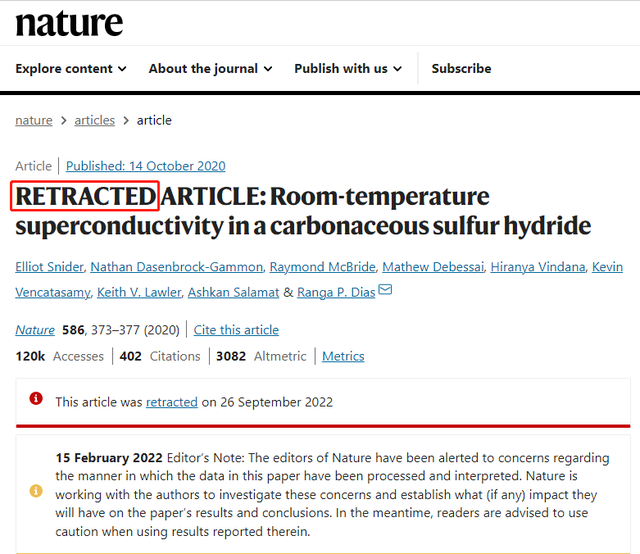

该团队类似论文曾遭《自然》撤稿

不过,该研究团队的这项研究可能会面受到严格审查。

2020年10月15日,该团队曾在《自然》杂志刊文,称他们在260万个大气压下,成功创造出了临界温度约为15℃的室温超导材料,这也是人类首次实现室温超导。该文章还成为当月《自然》封面文章,引起轩然大波,因为通常来说,超导现象离不开极低的温度。

罗切斯特大学的物理学家Ranga Dias与Salamat等合著者一起,将一种碳氢硫混合物放入他们在两个金刚石尖之间切好的微腔中,用激光激发样品发生化学反应,并观察到一个晶体形成。随着他们不断将实验温度降低,穿过材料的电流电阻降到了零,显示该样品已经具有超导性。随后,他们开始增加压强,发现这种转变会在越来越高的温度下出现。

然而,后来《自然》杂志的编辑不顾Dias及其合著者的反对,最终撤回了这篇论文,理由是研究人员在数据处理方面存在违规行为,这削弱了编辑们对这些研究结果的信心。

Dias所在团队的论文于2022年9月26日被《自然》撤稿(图片来源:《自然》杂志)

超导体是一种比常规导体更为优越的无损耗导电材料。现有的超导材料大都需要在极低温下才能工作,这大大限制了它们的大规模应用。因此,找到一种室温超导材料,是全世界物理学家长久以来的梦想。

《每日经济新闻》记者注意到,距离人类首次发现超导现象已经有100多年了。早在1911年,荷兰物理学家Heike Kamerlingh Onnes就已经发现,当温度降低至4.2K(约-268.95℃)时,浸泡在液氨里的金属汞的电阻会消失。

但直到1957年,才有了第一个真正能描述超导现象的理论——BCS理论。该理论由美国科学家John Bardeen、Leon Cooper和John Schrieffer基于“波粒二象性”建立。他们认为,金属外层自由电子在有电压时,会流经晶格点阵形成电流,但通常情况下,这种晶格点阵有缺陷,会因热振动使电流产生阻碍。

1986年发现的铜氧化物超导体和2008年问世的铁基超导体不断掀起了人们对高温超导体的研究热潮,更多具备更高临界温度的超导体也随着人们的实验探究而陆续问世。

2015年,德国马克斯·普朗克化学研究所实验物理学家Mikhail Eremets及同事报告了第一个超导氢化物——氢和硫的混合物。一些理论物理学家认为,在混合物中添加第三种元素会带来一个新的变量,能够接近环境压力或室温。

中航证券在一份研报中指出,人们不断追求在更高的临界温度(Tc)下实现材料的超导性,已实现更多的规模化应用可能。放眼未来,寻找能在较低压力下大规模应用的室温超导体是超导研究人员的心之所向。

什么是超导体?

“超导体”,(英文名:superconductor),又称为超导材料,顾名思义,就是电阻为零的导体,电力的传输将不再需要损耗,还能确保材料内部的磁场为零。早在1911年,荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)及其团队就发现了汞在极低的温度下,其电阻消失,呈超导状态。2年后,昂内斯获得了诺贝尔奖。

但是,实现超导的条件相当苛刻。随后的几十年中,科学家实现超导的临界温度从23.2K(-249.95℃)跃升到(-109℃),虽然看上去取得了很大突破,但是零下109摄氏度与现实生活仍相差太远,因此超导只能在全球少数几个具备条件的科学实验室进行。

而这一次,是由美国罗切斯特大学机械工程和物理学教授兰加·P·迪亚斯 (Ranga P. Dias) 及其团队研究出来的,他们使用一种叫镥箔的稀有金属,将其压在两颗钻石之间,然后将含有99%的氢气和1%的氮气的气体泵入里面,将气压加大到1GPa(相当于1万倍大气压),在150华氏度(约65摄氏度)加热一天,24小时后释放压力,随着温度降低到室温状态——70华氏度(约21摄氏度),实现了零电阻。

这一历史性的突破,是人类首次在常温状态下实现超导体。“我持谨慎乐观的态度。”华盛顿卡内基科学研究所的科学家 Timothy Strobel 说,他没有参与迪亚斯博士的研究,但他表示从论文里的数据来看,非常不错。”

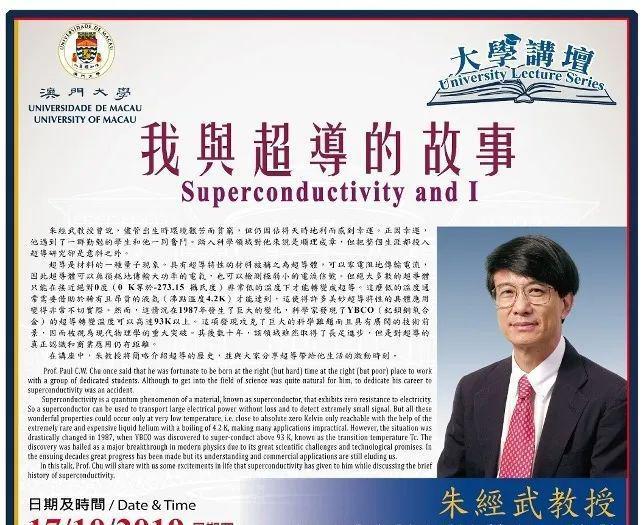

“如果这是真的,那将是一个非常重要的突破!”休斯顿大学的华裔物理学教授朱经武(Paul CW Chu)说,朱经武曾在1987年将超导温度提高到90K(﹣185.15℃)以上,打破液氮的“温度壁垒”(77K)。

对人类生活革命性影响

我们都知道,从1870年代电力的广泛使用掀起的第二次工业革命至今已经超过250年,在很多行业仍然无法成为主导,其中最主要的原因之一就是电能在传输过程中的消耗,根据能量守恒定律,发电要损耗、传输要损耗、使用也要损耗,也就使得电力的应用始终受到制约,超导体一旦开始广泛应用,在许多领域都将带来革命性的突破。

根据ChatGPT的回答,超导体的应用范围非常广泛,主要有以下方面——

能源传输和储存:超导材料具有低电阻和高电流密度的特性,因此可以用于制造高效的电缆和传输线路。此外,超导材料还可以用于储存电力,例如用于制造超导磁体,使得储能密度更高,效率更高。

医疗:超导磁体可以用于磁共振成像(MRI)、核磁共振(NMR)、以及其他诊断和治疗技术中。

科研:超导材料在物理学、化学和材料科学等领域的研究中具有重要作用。例如,用于研究量子现象、高能物理学和超导电子学等。

运输:超导磁悬浮技术可以用于制造高速列车,这种列车可以通过磁力浮起并在轨道上行驶,从而避免了摩擦和空气阻力的影响。

其他应用:超导材料还可以用于制造电机、发电机和变压器等设备,以及航空、国防等领域的应用。

如果说人工智能是第五次科技革命的话,超导技术的广泛应用可能带来第六次科技革命,人类现有的电器将全部被超导材料取代,进入全电气化的时代,已经可以看到曙光。尤其是前面所说核聚变技术的革命性突破,两个合起来后,人类将真正进入清洁能源时代。

转载:中•华•网